時代の変化とともに、子どもたちが、伝統文化に触れ、体験する機会が少なくなっています。

長い歴史の中で、大切に守り伝えられてきた伝統文化を、この機会に楽しみませんか?

当イベントは、こどもたちに伝統文化を体験してもらうイベントです。関西にゆかりのある伝統芸能や生活文化を、楽しくわかりやすく学べます。

令和6年度は、滋賀会場で「湖響太鼓(こきょうたいこ)」と「能楽囃子(のうがくはやし)」の2体験、鳥取会場で「米子がいな太鼓(よなごがいなたいこ)」と「日本舞踊(にほんぶよう)」の2体験を実施します。

みなさんのご参加をお待ちしております!

注意とお願い

当選通知が届いた後にキャンセルされる場合には、必ず事務局にご連絡くださいますようお願いいたします。

各コースの所要時間は、進行上の理由により、延長することがございます。予めご了承ください。

- 日程

-

2024年9月28日(土)

スケジュール

応募開始 8月26日

応募締切 9月17日

当選通知 9月18日頃

- コース

-

前半コース

能楽囃子体験 → 湖響太鼓体験

10:30-12:30後半コース

湖響太鼓体験 → 能楽囃子体験

13:30-15:30各コースの体験内容は同じです。

各コースの所要時間は、変動する場合がございます。

- 定員

-

各コース定員 20名

定員を超えるお申込みがあった場合、抽選となります。

- 会場

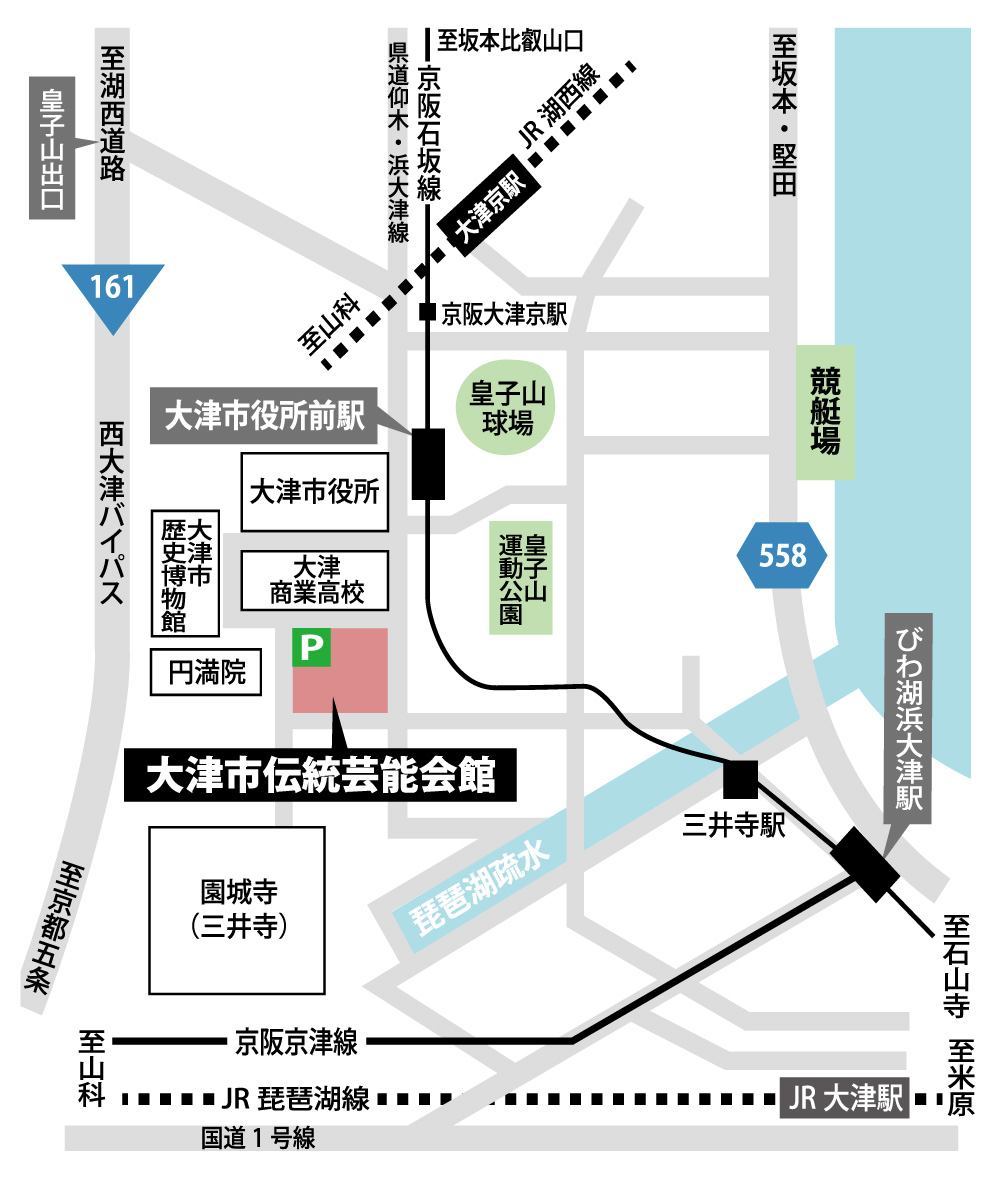

- 大津市伝統芸能会館

- 住所

-

〒520-0036 滋賀県大津市園城寺町246-24

京阪石坂線「大津市役所前」駅から南へ約400m

参加者の皆様には

オリジナルイラスト教材と

バチと足袋

をプレゼントいたします!

湖響太鼓 体験

心身を鍛えよう!

湖響太鼓は滋賀県の大津市、草津市を中心に活躍する和太鼓グループです。

地域の子どもたちを対象に日本に古くから伝わる和太鼓、笛を教えることで心身の育成に取り組んでいます。

- 湖響太鼓を見てみよう!

- バチをもって太鼓の練習をしよう!

- みんなで演奏してみよう!

- 質問コーナー

和太鼓「湖響」

能楽囃子 体験

伝統芸能を体験!!

子どもたちに世界に誇る日本の伝統芸能「能楽囃子」を体験してもらい、能楽の古典でありながら現代でも通用する芸術性の高さを知ってもらいます。

礼に始まり、礼に終わる能楽を体験することで、挨拶の大切さを伝えることも目的としています。

- 能楽囃子を見てみよう!

- 御囃子の練習(太鼓または笛に挑戦)をしよう!

- みんなで演奏してみよう!

- 質問コーナー

京都能楽囃子方同明会

- 日程

-

2024年10月13日(日)

スケジュール

応募開始 9月1日

応募締切 9月30日

当選通知 10月2日頃

お申込み受付は締切りました。

[追加募集]

応募開始 10月1日〜

応募締切 10月10日

- コース

-

前半コース

米子がいな太鼓体験 & 日本舞踊体験

11:00-13:00後半コース

米子がいな太鼓体験 & 日本舞踊体験

14:30-16:30各コースの体験内容は同じです。

各コースの所要時間は、変動する場合がございます。

- 定員

-

各コース定員 20名

定員を超えるお申込みがあった場合、抽選となります。

- 会場

- さなめホール(米子市淀江文化センター)

イベントホール

- 住所

-

〒689-3403 鳥取県米子市淀江町西原708-4

(淀江支所隣り)JR淀江駅から徒歩約20分

日交バス淀江線西原停留所から徒歩約5分

参加者の皆様には

オリジナルイラスト教材と

バチと扇子

をプレゼントいたします!

米子がいな太鼓 体験

米子の郷土芸能を

体感する!

米子がいな太鼓は昭和49年に「米子市に郷土芸能を作ろう」と結成されました。

以来、県・市を代表して、海外公演、万博、国体、国文祭など数多くの全国イベントに出演、今では米子市を代表する郷土芸能となっています。

- 米子がいな太鼓を見てみよう!

- バチをもって太鼓の練習をしよう!

- リズムよく演奏してみよう!

米子がいな太鼓保存会

日本舞踊 体験

より分かりやすく!

より楽しく!

日本舞踊の英御流(はなぶさごりゅう)は「日本舞踊をより分かりやすく、より楽しく!」をモットーに、活動しています。

古典を継承しつつも新しい時代の流れを柔軟に取り入れ、今までにない最高に面白い踊りを目指しています。

- 日本舞踊を見てみよう!

- 太鼓のリズムで練習をしよう!

最後には米子がいな太鼓のリズムで日本舞踊の舞を実施していただきます。

英御流寿光

その他ご不明な点がございましたら、

下記お問合せ先までお問い合わせください。